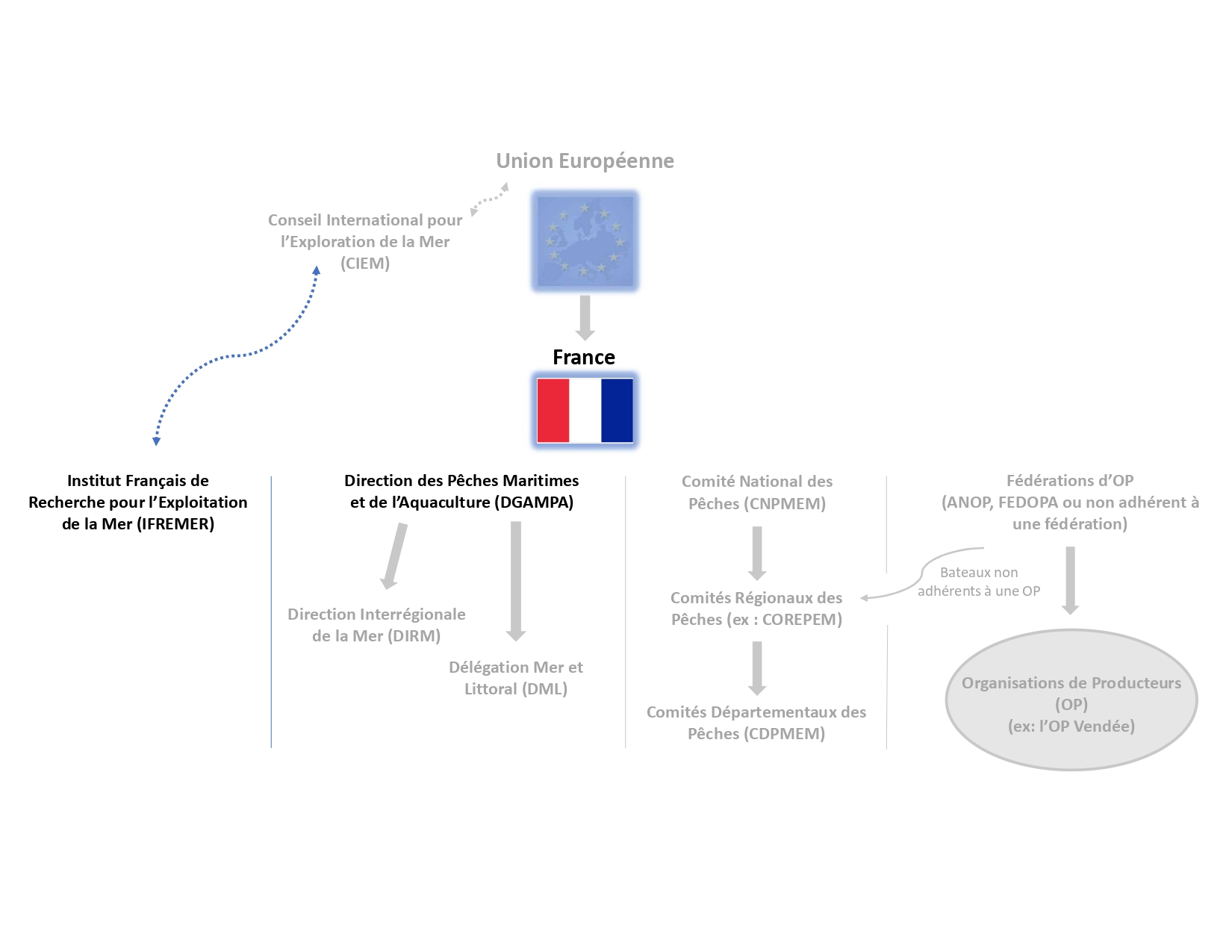

L'ÉCHELLE NATIONALE

L’autorité française responsable

de la gestion des pêches est le Secrétariat d'Etat chargé de la mer au sein duquel se trouve aujourd'hui la Direction des Pêches Maritimes et de

l’Aquaculture (DGAMPA). La DGAMPA élabore et met en œuvre la politique nationale

en matière de pêches maritimes, de produits de la mer et d'aquaculture marine

et continentale. A savoir que cette politique s’inscrit depuis plus de 20 ans

dans le cadre européen de la politique commune des pêches (PCP).

Chaque année, la DGAMPA répartit

les sous-quotas de pêche (attribués par la Commission Européenne à chaque

Etat Membre) aux différentes Organisations de Producteurs (OP) selon une clé de

répartition bien définie.

Elle est également en charge de

la délivrance des Autorisations Nationales de Pêche (ANP).

En France, l’institut de recherche sur les sciences marines est l’IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer). L’Ifremer contribue à la création et à la mise à disposition de données de pêche française pour les besoins de l’expertise halieutique. En effet, après réception des recommandations formulées par le CIEM (Conseil International pour l’Exploration de la mer), la Commission européenne saisit son propre comité d’avis, le CSTEP (Comité scientifique, technique et économique des pêches) auquel participe l’Ifremer. L'institut est également moteur dans plusieurs programmes d'innovations maritimes portant principalement sur la sélectivité des engins de pêche.